DE UN PREMIO NOBEL, UNA RELACIÓN PLATÓNICA DE BALNEARIO, Y UN POEMARIO QUE NUNCA FUE: LA ESTANCIA DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ EN LAS TERMAS DE ALHAMA

Montaje fotográfico con Juan Ramón Jiménez y Jorge Antón en los jardines de Termas.

Las aguas de Alhama llevan siglos atrayendo visitantes que acuden a beneficiarse de sus terapéuticas propiedades. Muchos, por no decir la gran mayoría, resultan ser gentes corrientes que deciden gozar de un merecido descanso en los balnearios de nuestra localidad. Cualquier vecino/a del pueblo puede comprobar esto simplemente saliendo a dar una vuelta por la tarde durante la temporada en que los establecimientos termales están abiertos. Lo más probable es que acabe encontrándose con forasteros en la calle, en tiendas o bares, especialmente en los fines de semana.

Cierto es, como digo, que la mayoría de bañistas son personas anónimas. Sin embargo, ocasionalmente aún circula el rumor por la localidad de que tal deportista, tal político/a o tal famoso/a en general está alojado/a en el pueblo tomando las aguas. Este hecho, repetido esporádicamente durante décadas, ha supuesto que en Alhama contemos con un auténtico «catálogo» de célebres visitantes a lo largo del tiempo. En tal sentido, en este mismo espacio ya se ha explorado en alguna ocasión el asunto al abordar las estancias en Alhama del virrey de Aragón Juan José de Austria o del escritor Benjamín Jarnés. Adjunto los enlaces a sendos textos al pie de este artículo por si algún lector/a quisiera consultarlos.

No obstante, me gustaría hoy retomar este recurrente tema para hablar de otro muy ilustre huésped que pasó por los balnearios de Alhama. Y es que no todos los días un futuro ganador del premio Nobel se pasea por nuestro pueblo.

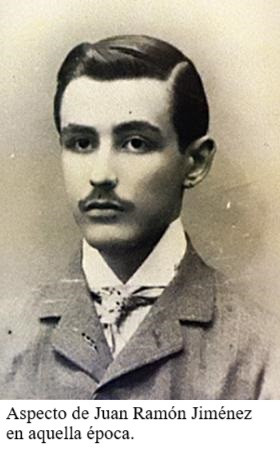

Sin embargo, lejos parecían aún quedar los días de gloria y reconocimiento para aquel joven Juan Ramón Jiménez cuando en 1900 se hospedó unos días en Termas. Es más, en aquel momento el escritor andaluz atravesaba el inicio de un proceso más bien de corte depresivo. Pero, para conocer mejor cuáles fueron las circunstancias que le llevaron a este episodio de tristeza y desasosiego, resulta oportuno aportar un par de pinceladas de los sucesos inmediatamente anteriores en la vida del aún muy joven poeta.

Nacido en Moguer (Huelva) el 23 de diciembre de 1881 en el seno de una familia burguesa dedicada al negocio vitícola, Juan Ramón Jiménez cosechó sus primeros éxitos literarios en Sevilla, a dónde se trasladó con apenas quince años, nada más acabar su formación básica en 1896. En la capital hispalense se sumerge y queda fascinado por el ambiente intelectual y literario de una ciudad que le descubre un mundo nuevo inexistente en su Moguer natal. Es en ese momento cuando se da cuenta de que lo que realmente quiere hacer es dedicarse a la literatura mientras «se empapa» de leer clásicos, relacionarse con otros poetas y realizar sus primeras colaboraciones literarias en diferentes revistas.

Así pues, pronto incluso parece quedársele pequeña la propia Sevilla y decide dar un paso más y moverse hasta Madrid en abril de 1900. Sin embargo, a pesar de contar con una magnifica carta de presentación y de ser introducido el ambiente bohemio de la capital, en el que conoce a otros célebres autores que lo impactan como Valle-Inclán, Jacinto Benavente y, especialmente, el poeta nicaragüense Rubén Darío, el cambio no resultó bueno para Juan Ramón Jiménez. De esta forma, a las pocas semanas de estancia en la capital se ve abrumado y sobrepasado. Queda aturdido, podría decirse, ante su nueva y ajetreada situación vital. Es entonces, en mayo de 1900, cuando junto con su madre, Purificación, y su hermana menor, Victoria, acude a pasar una temporada en Termas.

Por lo tanto, Juan Ramón Jiménez viene a tomar las aguas de Alhama para restablecerse, no ya de una enfermedad física, sino más bien de ciertos problemas mentales. Él mismo, de su puño y letra, en una carta escrita desde Moguer a principios de octubre de aquel mismo año y dirigida a su amigo Timoteo Orbe lo expresa de la siguiente manera: He contraído una anemia cerebral y de resulta de ella una neurastenia horrible. En Alhama de Aragón me he restablecido algo, aunque poco. Si por «anemia cerebral» hemos de entender falta de ideas o creatividad y por «neurastenia» algo como neurosis, hipocondría o ansiedad, obtenemos un cuadro bien definido de la situación por la que atravesaba el joven poeta –que tengámoslo presente, tan solo contaba con dieciocho años de edad– directamente descrito por él.

Contamos con la fortuna de tener bastante bien documentados los días del futuro premio Nobel en el balneario de nuestro pueblo en la obra de Ignacio Prat El muchacho despatriado. Juan Ramón Jiménez en Francia (1901) del año 1986. Sus páginas realmente narran minuciosamente su experiencia en Termas con detalles y anécdotas francamente deliciosas. Todo el relato destila un encantador ambiente ocioso y burgués, en cierto modo casi se podía decir que algo vacío y decadente. Una suerte de sofisticada y elegante burbuja ajena a los problemas de la mayoría de la población.

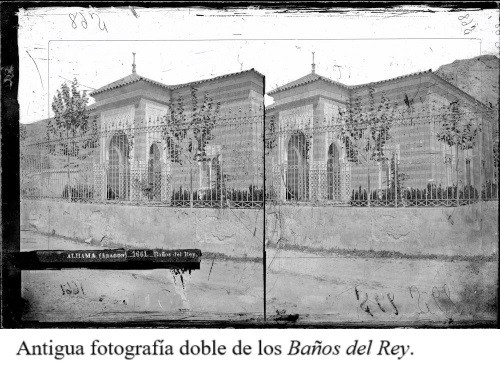

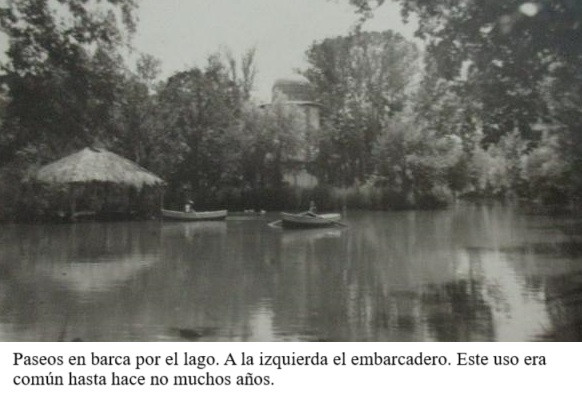

En sus días en el balneario, que no sabemos exactamente cuántos fueron, Juan Ramón Jiménez pudo disfrutar de sus parques, jardines y suntuosos edificios. Así, quedó fascinado ante el «Baño del Rey» con su estilo morisco y sus manantiales ocultos entre roca y vegetación, un edificio hoy tristemente relegado al olvido y condenado a un absoluto abandono. Asimismo, le causó igualmente una honda impresión el lago.

Un lago que, en aquellos tiempos, no se utilizaba para el baño sino para la inhalación de los efluvios que sus aguas desprendían y de los que se disfrutaba por medio de la navegación en pequeños botes, un servicio del que, por otra parte, se dispuso hasta hace no muchos años. En general, y aunque el Gran Casino aún no estaba construido, se trataba este de un entorno que sin duda favorecía la inspiración de un joven poeta todavía marcado de manera bastante fuerte por el romanticismo.

Sin embargo, más allá del lugar idílico en el que se encontraba, probablemente lo que más aportó a Juan Ramón Jiménez en su descanso y recuperación mental fue el trato, convivencia y conversaciones con otros bañistas que se encontraban como él de reposo en Termas. De entre todos estos huéspedes con los que el poeta compartió ratos y charlas un nombre emerge destacando sobremanera sobre cualquier otro: Eloísa de Córdova. ¿Quién era entonces esta mujer que acabó deslumbrando al aún pueril literato?

Eloísa de Córdova era, al igual que Juan Ramón Jiménez, una joven perteneciente a una acomodada familia burguesa. Estaba afincada en Don Benito (Badajoz), aunque ella había nacido en Enciso (La Rioja). A pesar de ser apenas uno o dos años mayor que el poeta, ya se había casado y, según se deduce de los propios versos de Jiménez, ya habría sido madre. Contaba, por tanto, con unos veinte años en ese momento. Al parecer, a su juventud sumaba otras agradables cualidades como una belleza física y, quizá más importante, una cierta inquietud intelectual y una activa afición por la literatura.

La cuestión es que entre estos dos, poco más que unos «muchachos», surgió una intensa relación y una complicidad mutua. Ambos disfrutaban de la compañía del otro/a y gustaban de pasear juntos por los jardines del balneario o por el camino que conecta Termas con la estación del ferrocarril. Quizá no fuese una situación tan extraña. Al fin y al cabo, eran prácticamente de la misma edad, clase social y compartían una pasión por la lectura. Es difícil –en realidad, imposible– determinar qué sentimientos despertaba Eloísa de Córdova en el joven poeta andaluz …y lo mismo al revés. No obstante, parece intuirse una suerte de amor platónico que Juan Ramón Jiménez profesaría hacia ella. Creo que «en moderno» se dice crush, pero me sigue gustando más la expresión clásica.

Sea como fuere, la atracción nunca llegó a cuajar. No era fácil, previsible ni apropiado. Ella era una joven esposa y él un aún más joven poeta mantenido por su familia. Tampoco sabemos nada de la opinión del marido sobre esta relación, quien presumiblemente estaría en Termas junto a su mujer. Tal vez no tuviera mayores problemas y entendiera el vínculo de su esposa con aquel muchacho como un inofensivo escape que ella utilizaba para charlar sobre poesía y otras cuestiones relacionadas. Apunta hacia esa línea el hecho de que las dos familias aprovecharan su estancia en Alhama para viajar juntas a Zaragoza a visitar la Basílica del Pilar. Todo quedo entonces en el plano de la imaginación. Una atracción platónica que, dadas las circunstancias, nunca podría convertirse en una relación real, de lo cual, entiendo, ellos mismos serían perfectamente conscientes.

Un día, durante uno de sus paseos por las zonas de recreo del balneario, Eloísa de Córdova y Juan Ramón Jiménez se detuvieron a descansar en un banco de piedra. En ese momento, ella pidió a su amigo que «hiciera una canción a las niñas». El poema acabó tomando forma y bajo el título justamente de Las Niñas es la composición XXVII del recopilatorio Rimas del poeta de Moguer. Los propios versos dan testimonio de esta circunstancia cuando dicen «Me ha pedido una madre que cante / la canción de las niñas» (vv. 41-42). Incluso hubo una variante de estos versos que directamente clamaba «Me ha pedido Eloísa que cante…». En cualquier caso, el poema está dedicado a Eloísa de Córdova y se gestó, como hemos visto, en los apacibles jardines de Termas.

No obstante, esta tonadilla, solicitada por una amiga tan especial, se iba a convertir en el primer poema en aparecer en la siguiente obra de Juan Ramón Jiménez. La colección tendría por título Besos de Oro y, además de Las Niñas, en ella aparecerían otras poesías de corte sensual, inspiradas directamente por la propia Eloísa. Entre ellas una que comenzaba con el verso «Vámonos a pensar al jardín solitario» el cual da la sensación de remitir directamente a sus buenos ratos compartidos en los días que estuvieron en Alhama.

Parece, por tanto, que la experiencia en Termas le había sentado muy bien a Jiménez. No era para menos. Había reposado, había entablado amistad con la más que interesante Eloísa de Córdova y había empezado a recuperar la inspiración poética, el verdadero propósito al cual, a fin de cuentas, se debía sus días de retiro en el balneario.

Pero, ¡ay! La vida deparaba un duro golpe para el autor de Moguer. A las pocas semanas de terminar su estancia en Termas fallecía repentinamente su padre Víctor Jiménez el 3 de julio de 1900 de un ataque cardiaco. De esta manera, todo el progreso en el ánimo de Juan Ramón Jiménez, consecuencia directa de sus relajados días en Alhama, se venía abajo de un plumazo. Volvían así los problemas mentales para el poeta, agravados además por aquel trágico suceso. En un arrebato de ira destruyó varios poemas manuscritos que pensaba incluir en Besos de Oro. Se dice que lo hizo alentado por su médico, quien, en un consejo no tan malo como pueda parecer en un principio, le recomendó apartarse, al menos temporalmente de la escritura, y la presión que esta le acarreaba. Asimismo, también se apunta que la muerte de su padre sumió al joven autor en un ferviente misticismo religioso –un tanto paranoico a mi entender– que le llevó a romper aquellos poemas que consideraba intolerables por lo profano de los mismos. Realmente no son causas excluyentes y pudieron constituir conjuntamente los motivos de esta furibunda y drástica decisión.

Así pues, Besos de Oro, poemario que se había empezado a germinar en Alhama quedó destruido, probablemente en la primavera de 1901, antes de llegar a estar completo y publicarse. Cierto es que no todo se perdió. Tiempo después, cuando ya se encontraba más relajado, Juan Ramón Jiménez reconstruyó varios de estos poemas. Algunos de ellos se incluyeron en colecciones posteriores o aparecieron en revistas o periódicos de la época. Otros, en cambio, permanecen inéditos, aunque se conservan, probablemente sin terminar de pulir, en los archivos sobre este autor de Madrid y Puerto Rico. Tal vez algún día se recopilen y vean la luz. Finalmente, es más que probable que haya un tercer grupo de versos que se hayan perdido para siempre por un momento colérico de su propio autor.

Esta actitud denotaba que el poeta de Moguer no estaba bien. En consecuencia, de nuevo por prescripción médica, Juan Ramón Jiménez se recluyó en un sanatorio mental de lujo llamado Maison de Santé en Castel d’Andorte, cerca de Burdeos en mayo de 1901. Otra institución, por tanto, habilitada para acoger a gente de clases acomodadas. Es allí donde escribe su siguiente colección poética, Rimas, de un tono general más bien triste y melancólico. Es en esta obra en la que se incluyó finalmente la canción Las Niñas, la cual probablemente se salvó porque ya había sido publicada en un par de revistas (La Quincena nº1 el 30-11-1900 y Electra nº2 a fecha de 23-3-1901). Esta oda, en cambio, no participa del carácter sombrío de otros poemas del libro, ya que, como hemos visto, reflejaba un momento más agradable de la vida de nuestro autor en Alhama junto a Eloísa de Córdova.

Al final, el poeta regresó a Madrid en septiembre de 1901 al Sanatorio del Rosario o, como lo llamaba él mismo, del “Retraído”. Parece que en ese lugar completó su recuperación de forma satisfactoria. Su vida ahí era, según el propio Jiménez comentaba años más tarde, como en un hotel, pero apartado del ambiente bullicioso del centro de la capital. Su mejor estado de ánimo se apuntaló con las habituales visitas de otros escritores o personajes del ambiente cultural madrileño, lo que se tradujo en el desarrollo de una intensa actividad productiva mientras residió allí, e incluso con algún flirteo con algunas de las monjas más jóvenes que administraban el lugar.

Así, vamos llegando ya al final del artículo de hoy. Al menos hemos dejado a un Juan Ramón Jiménez plenamente restablecido y con una prometedora carrera literaria por delante. No quiero incidir ahora en su vida y obra. No es el tema. Simplemente recuerdo que se convirtió en el máximo exponente literario español de su tiempo y falleció en el exilio en Puerto Rico en 1958, no sin antes ganar el premio Nobel de Literatura en 1956. Asimismo, invito a quien le apetezca a acercarse a la figura y escritos de uno de los literatos españoles más importantes del s. XX.

Por otra parte, no me gustaría terminar este texto sin dedicar a su vez un breve comentario a la gran partenaire de esta historia: Eloísa de Córdova. Poco sabemos de ella realmente. Tuvo tres hijos y murió bastante joven, ya que fallecía a principios de la década de 1920 con poco más de cuarenta años de edad. En Don Benito, su pueblo, tenía fama de ser una mujer inteligente pero un tanto extraña o extravagante, aunque en esta opinión quizá se estén reflejando ciertos prejuicios de la época.

Por desgracia, su inocente y, en cierta manera, dulce afecto platónico, su relación imbuida de un discreto y sublime encanto burgués, y desarrollada entre los bucólicos parajes del balneario ha caído en el olvido y, como tantas otras que habrá habido, solo la conocen y recuerdan las calladas piedras de Termas. No nos han quedado más poemas que pudieran mostrar otros aspectos del vínculo entre estos dos jóvenes o que, de alguna manera, evocasen algún lugar o imagen del entorno del balneario.

Ya es mala suerte que una colección poética que Juan Ramón Jiménez empezó a trabajar en Alhama fuese destruida en un furor iracundo por su propio autor. De no haber sido así, es posible que el nexo entre el poeta onubense y nuestro pueblo hubiese sido mucho más conocido y estudiado. No obstante, quizá en un futuro alguien pueda investigar y hallar algún otro verso o, ¿por qué no? una opinión de primera mano del propio Juan Ramón Jiménez sobre algún aspecto de Termas o de Alhama. Pero eso llevaría una investigación mucho más concienzuda, costosa y laboriosa que debería incluir consultas a los archivos llamados «juanramonianos» en Madrid o incluso en Puerto Rico.

De momento debemos conformarnos con dar a conocer, aunque solo sea superficialmente esta historia y tratemos de contentarnos con pensar que al menos tenemos un premio Nobel de Literatura que escribió un poema inspirado directamente durante su estancia en Alhama. No creo que todo el mundo pueda «presumir» de ello. Tal vez sería una buena idea difundir de una manera más amplia, o incluso reivindicar un poco, no solo dicha oda en sí misma, sino también todo el relato que aquí se ha narrado.

XXVII

LAS NIÑAS

A Eloísa de Córdova

Cuando llora la nieve postrera

y el almendro se viste de flores,

y, al preludio de la primavera,

entreabren los nuevos amores:

al epílogo azul del invierno,

que da el oro a las muertas campiñas,

del albísimo alcázar eterno

van bajando almas blancas de niñas.

*

La primera alborada de mayo,

con su fresca canción del rocío,

apagando la llama del rayo,

ha inundado de aromas el frío.

¡Que[1] florezcan las niñas! ¡Ya ríe

la sonata triunfal de la rosa!,

¡ya en las brisas el mundo deslíe

el perfume de su alma amorosa!

¡Que florezcan las carnes de niñas!,

y las almas que alegran la calma

del frescor de las verdes campiñas,

a las carnes darán flor de alma.

*

Me embriagan las niñas. Adoro

sus mejillas de nardo y violeta,

y en sus bucles de seda y de oro

doy mi beso mejor de poeta.

Ellas son, sin saberlo, la vida.

Florilegios de los sentimientos,

en sus cálices almos anida

la bandada de los pensamientos.

Unas niñas creyéranse lirios,

otras cantos, colores y brisas,

y las hay que parecen martirios

y las hay que parecen sonrisas:

y sus frentes de perlas y espumas

son simbólicas frentes: en ellas

hay a veces sollozos y brumas,

y otras veces suspiros y estrellas.

Me embriagan las niñas, semejan

florecientes abismos… Mi anhelo

es besar las estelas que dejan

cuando vuelan en paz hacia el cielo.

Me ha pedido una madre que cante

la canción de las niñas. ¡Quién fuera

el cantor que a los sueños pudiera

arrancar la canción más fragante!

Yo no sé la canción de las niñas:

sólo sé que, al bajar de lo eterno,

ellas son en las verdes campiñas

el epílogo azul del invierno.

Sólo sé que son almas de rosas,

que bajaron del cielo cantando,

que son blancas sus frentes radiosas

y que pasan la vida soñando.

Sólo sé que se mueren…, y adoro

sus mejillas de nardo y violeta,

y en sus bucles de seda y de oro

doy mi beso mejor de poeta.

[1] Los dos «que» exclamativos, sin tilde en el original.

Agradecimientos: Quiero agradecer a mi compañera Lila y a su esposo Manuel por conseguirme de una forma rápida, diligente y desinteresada el libro de Ignacio Prat. Sin la consulta de dicha obra probablemente no me hubiese decidido a preparar este artículo.

Bibliografía básica:

Blasco, J. et alii (2009): Juan Ramón Jiménez. Álbum. Madrid: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes.

Juan Ramón Jiménez (2006): Epistolario I 1898-1916. Edición de Alfonso Alegre Heitzmann. Madrid: Publicaciones de la Residencia de Estudiantes.

Martín Infante, A. (2004): «Sobre la construcción del libro juanramoniano inédito Besos de Oro: una versión desconocida de Místicas» en Revista de Estudios Hispánicos U.P.R. 31. Nº2.

Prat, I. (1986): El muchacho despatriado. Juan Ramón Jiménez en Francia (1901). Madrid: Taurus.

Para la visita del virrey Juan José de Austria: https://www.elaltojalon.es/texto-diario/mostrar/4728719/visitas-principescas-balnearios-antes-balnearios-aduladores-otros-tiempos

Para la relación de Benjamín Jarnés con Alhama: https://www.elaltojalon.es/texto-diario/mostrar/4061037/nombres-calles-escritores-olvidados-paulas-paulitas

ÚLTIMOS CONTENIDOS AÑADIDOS

Lo más leído

ARTÍCULO DEL DÍA

JALON

NOTICIAS.ES

Todos los derechos reservados

Comentarios